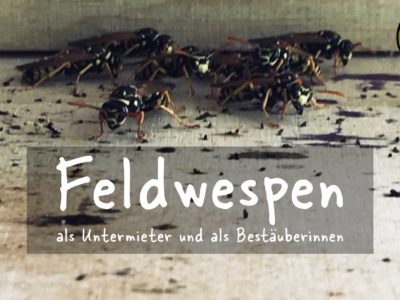

Feldwespen als Untermieter und als Bestäuberinnen

Seit Anfang August hat das Häuschen der Einmachbibliothek neue Untermieter. Feldwespen sind im Durchgang der Eingangstür eingezogen und können noch bis Anfang Oktober, wenn ihre Flugzeit sich dem Ende nähert, beobachtet werden.

Feldwespen sind an den beim Flug langen, nach unten hängenden Hinterbeinen erkennbar. Sie stechen den Menschen nicht. Feldwespenvölker sind klein mit ca. 30 Arbeiterinnen. Bei zu hoher Temperatur im Nest setzen sich die Wespen an den Oberrand der Wabe, um durch Flügelfächeln die überschüssige Wärme abzutransportieren. Wasser für Verdunstungskälte wird eingebracht, um auch in diesem Hitzesommer eine konstante Temperatur von 30–35 °C zu erzielen. Dabei haben wir die Feldwespen gerne beobachtet.

Die Feldwespen sind Bestäuberinnen. Sie ernähren sich vom Nektar verschiedener Doldenblüterarten und jagen andere Insekten zur Aufzucht ihrer Brut.

Städte sind wichtige Biodiversitätsinseln geworden. Die Artenvielfalt in Grossagglomeration wie Zürich ist oft höher als in landwirtschaftliche intensiv genutzer, übernutzter und ausgeräumter Kulturlandschaft. Die kleinräumigen und vielfältigen Strukturen in Stadtgebiete, sowie das Fehlen von Pestiziden unterstützt diese Artenvielfalt. Etwa die Hälfte der städtischen Tierarten bei uns sind Wespen, Hummeln, Bienen, gefolgt von den Käfern (Obrist et al., 2012).

Eine besorgniserregende Studie in Deutschland hat einen Rückgang von 71% der fliegenden Insekten in den letzten 27 Jahren im Durchschnitt und einen Rückgang von 82% im Hochsommer, also dann, wenn es am meisten Insekten haben sollte, festgestellt (Hallmann et al., 2017). Für die Schweiz liegen noch keine eigenen Zahlen vor.

Untersuchungsgebiete der Studie waren Naturschutzgebiete. Diese werden durch ihr Umland vom Insektenleben geplündert. Ein Umland, in dem intensive landwirtschaftliche Nutzung stattfindet: Zunehmenden Pestizideinsatz, der die fliegenden Insekten, stark beeinträchtigt. Monokulturen, wo ganzjährige Bearbeitung der Flächen durch vielfaches Mähen, Pflügen oder den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln bis an den äussersten Feld- oder Wiesenrand stattfindet. Da bleibt für die fliegenden Insekten kein Lebensraum und keine Nahrungspflanzenvielfalt mehr übrig, auf welcher sie sich tummeln können.

Ein weiterer viel diskutierter Grund für den Insektenschwund ist die Lichtverschmutzung. Wo Insektenlebensräume von der zunehmenden intensiven Beleuchtung der Siedlungsräume umgeben sind, werden viele Insektenarten vom Licht angezogen und in ihrem natürlichen Lebenszyklus gestört.

Auch wenn Städte den Rückgang der Insektenvielfalt nur sehr bedingt ausgleichen können: Freuen wir uns über unsere Feldwespen und alle anderen fliegenden Insekten, die auf der Brache bestäuben. Auf der Brache wird ohne den Einsatz von Pestiziden und nach biologischen Richtlinien gegärtnert: https://www.bracheguggach.ch/arbeitsgruppen-projekte/garten-quartiergarten-guggacker/

Autorin dieses Beitrags: Melanie Paschke, MP

Literatur:

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Obrist, M. K., Sattler, T., Home, R., Gloor, S., Bontadina, F., Nobis, M., … Moretti, M. (2012). Biodiversität in der Stadt – für Mensch und Natur. Merkblatt für die Praxis: Vol. 48. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL.